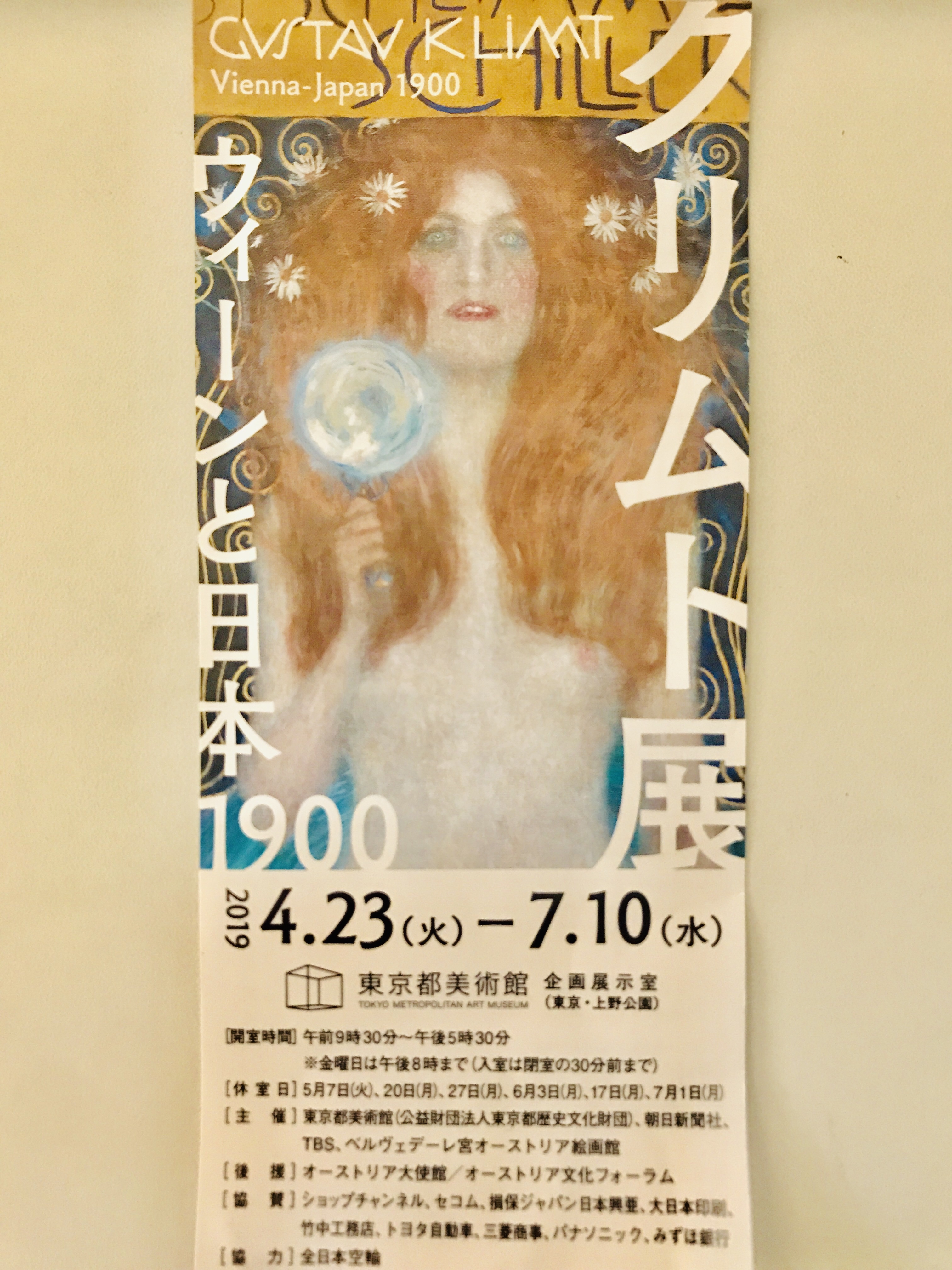

東京・上野公園内にある、東京都美術館で開催中の「クリムト展 ウィーンと日本1900」に行ってきました。

印象派の展示会に比べて認知度が低いので、そこまで混んでないかな、でも人気だろうから平日に行こうと思って自転車を走らせ来てみたものの、混雑は予想以上。

チケット購入で5分、展覧会会場に入るまで2〜3分は待った。

代表作『接吻』がみれなかったのは残念だけど、クリムトの絵の、甘美で狂気を感じさせるほどの独特さにたくさん触れられて満足。

ウィーンの伝統的な美術から脱却し、あたらしいウィーンの美術シーンをつくり牽引したそのパワーを感じられて、不思議と人混みのストレスを感じなかった。

ザ・クリムトな官能的な女性の絵はもちろん、初期の王道なデッサン画や、晩年の印象派を彷彿とさせる風景画。壁面一体のベートーヴェンの楽曲をモチーフにした壮大な作品も見れてよかった。

この一角だけ、ベートーヴェンの曲が流れていて、少し狼狽。会田誠とか、コンテンポラリーアートなら違和感がないのだけど、クラシックな(といってもクリムトはアバンギャルドな感じだけど)展覧会だとあまりないので意外だった。美術の作品って、本と同じで見る人によって捉え方の自由さが与えられていてそれが見ることの醍醐味だったりする、と思っているので、曲で一方的にこの絵はこういうものなんです、と訴えられている気がした。でもそれも私の思い込みや固定観念なだけなのかもしれない、などと考えた。

ネットや本で見るのでなく、あえて展示会で観たい理由が、たくさんの解説が読めるところ。「第1章〜」などで始まる大きいボードに貼られた解説文章しかり、ネームプレートの下にあるちょっとした説明文も。あの絵に対する解釈って学芸員の方が書いてるのかな。

あと、気になったクリムト関連グッズは、クリムトを紐解くコンセプトマガジン。

https://oily-bijutsutecho.com/items/5c49678cc2fc284ccbf9f072

森山未來や、三浦崇宏、編集者の佐渡島庸平(敬称略)など稀代のアーティスト・クリエイターたちの仕事やその取り組みを、宗教、神話、日本絵画などあらゆる美術を取り込んで先鋭的な作品を生み出したクリムトに重ねてインタビューで紐解いたもの。観点がおもしろかった。

六本木の国立新美術館で開催中の「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」にも行きたくなった。

https://artexhibition.jp/wienmodern2019/